I greatwaterpressure sono un collettivo milanese che si ispira alle sonorità della disco e del funk degli anni Settanta e Ottanta, richiamando alla mente artisti leggendari come Quincy Jones, George Benson e Dexter Wansel. Con il loro nuovo EP “passo zero”, Edoardo Grimaldi, Gabriele Prada e soci, dimostrano una notevole abilità nel reinterpretare questi riferimenti iconici, fondendoli con un sound elettronico moderno, arricchito da sfumature di R&B.

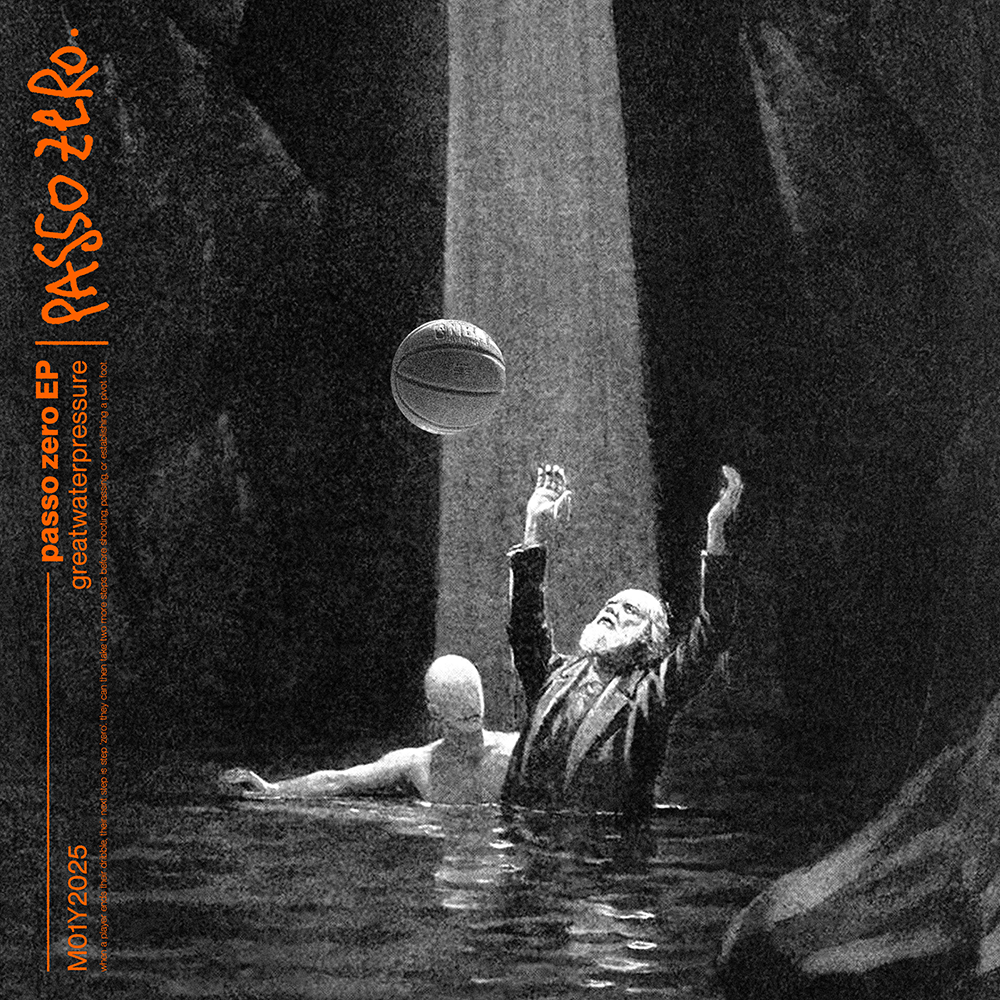

Pubblicato a gennaio via spotless music, il nuovo EP“passo zero” si presenta come un’opera compatta e coerente checattura l’essenza di un percorso emotivo tra alienazione e momenti di introspezione: i quattro brani che lo compongono riescono nell’intento di esplorare le radici del nu-funk e dell’italo-disco, rinnovandole con una sensibilità contemporanea che si distingue nel panorama musicale attuale. Il nuovo lavoro del collettivo milanese trova equilibrio nei testi personali e negli arrangiamenti dinamici, che conferiscono profondità a questo progetto che vuole raccontare non solo di una fuga, ma anche di un ritorno, intrecciando inquietudine e romanticismo ed esplorando la frenesia della vita urbana tra momenti di rabbia e vulnerabilità.

Tra synth nostalgici e linee di basso pulsanti, “passo zero” è stato costruito con attenzione ai dettagli, bilanciando dinamiche ritmiche coinvolgenti con momenti più riflessivi: “supersenzapiombo”, brano che ha anticipato la release dell’EP, cattura l’ascoltatore e lo trasporta in una nuova dimensione vibrante e dinamica. Le atmosfere malinconiche di “topo di città” amplificano invece il senso di alienazione della vita metropolitana, offrendo una narrazione più intima.

Con “1m9g” scopriamo il lato più audace e sperimentale del collettivo, mentre la title track “passo zero” chiude il cerchio con un tono intimo, invitando ad una pausa necessaria nel caos della quotidianità. Il risultato, nel complesso, è un EP che riesce a fondere passato e presente, tradizione e innovazione, riuscendo a far ballare e riflettere. Una storia di ricerca e riconciliazione che conferma i Greatwaterpressure come una realtà interessante e promettente nella scena musicale contemporanea.

Fonte: RC Waves